放課後等デイサービスの利用方法と安心して選ぶための具体的ステップガイド

2025/10/12

放課後等デイサービスの利用方法について迷っていませんか?現在、子どもの発達をサポートするためや、安心して預けられる場所を見つけることは、多くの保護者の関心事です。しかし、実際に放課後等デイサービスを選び、利用開始までの手続きや流れには分かりづらさや不安が伴うもの。本記事では、放課後等デイサービスの利用方法を基礎からわかりやすく解説し、納得できる事業所選びや安心してステップを進めるための具体的な方法を紹介します。効率的で納得できる選択を通じて、大切な子どもの成長支援を確かなものにするためのヒントが得られます。

目次

放課後等デイサービス利用の基本ステップ解説

放課後等デイサービス利用方法の全体像を整理

放課後等デイサービスの利用方法は、情報収集から利用開始までの一連の流れを理解することが重要です。全体像としては「情報収集→相談・見学→申請準備→申請手続き→利用開始」というステップで進みます。これにより、ご家庭の状況や子どものニーズに合ったサービス選びがスムーズになります。

特に初めて利用する場合は、サービス内容や支援の特徴を把握するために複数の事業所を比較することが大切です。例えば、地域の相談支援事業所に問い合わせたり、実際に見学や体験を通じて施設の雰囲気やスタッフの対応を確認することが成功のポイントです。こうした全体の流れを押さえることで、安心して利用開始に進めます。

利用条件や対象者をわかりやすく解説

放課後等デイサービスの利用対象は、主に障害や発達に特性のある就学児童です。具体的には、身体障害、知的障害、自閉症スペクトラムなどの診断を受けたお子さまが対象となります。これは福祉サービスの一環として自治体が支援を行うために定められた条件です。

また、利用にあたっては自治体が発行する「受給者証」が必要で、申請時には医師の診断書や支援計画の提出が求められます。これにより、子どもの特性や必要な支援内容に応じたサービスが提供される仕組みとなっています。健常児の利用は原則として対象外ですが、地域や事業所によっては相談可能な場合もありますので、事前に確認が推奨されます。

放課後等デイサービスの選び方のポイント

放課後等デイサービスを選ぶ際は、子どもの特性や家庭の希望に合った支援内容を提供しているかが最も重要です。具体的には、支援計画の作成方法、スタッフの専門性、施設の環境、活動内容の充実度などをチェックしましょう。

また、見学や体験利用を積極的に活用することもポイントです。実際の雰囲気やスタッフの対応を確認することで、子どもが安心して過ごせるかどうかを判断できます。さらに、利用料の負担や送迎サービスの有無、利用時間の柔軟性も比較検討の重要な要素です。これらを踏まえた上で複数の事業所を比較し、納得できる選択を目指しましょう。

利用方法で迷う方へ安心できる進め方の秘訣

放課後等デイサービスの利用方法に悩む理由と対策

放課後等デイサービスの利用方法に悩む理由は、制度の複雑さや必要な手続きの多さ、どの事業所を選べばよいかの判断材料が不足していることにあります。特に初めて利用を検討する保護者にとっては、情報収集の段階で何を基準に選ぶべきかがわかりにくいため、不安を感じやすいのです。

こうした悩みを解決するためには、まず自治体や相談支援事業所から正しい情報を得て、利用条件や申請の流れを理解することが重要です。また、見学や体験利用を積極的に活用し、実際の支援内容やスタッフの対応を確認することで、納得感を持って利用を進められます。これにより、利用開始までの不安を軽減し、子どもに合ったサービス選びが可能となります。

利用条件や受給者証についての基礎知識

放課後等デイサービスを利用するためには、障害や発達に特性のあるお子さまであることが基本的な利用条件となります。利用には自治体が発行する「通所受給者証」が必要で、この受給者証は市区町村の福祉窓口で申請します。

受給者証の申請には医師の診断書や障害者手帳のコピーなどが必要で、申請後は自治体による審査が行われます。受給者証を取得すると、放課後等デイサービスの利用が公的に認められ、利用料の一部助成も受けられるため、まずはこの基礎知識を押さえ、早めの申請準備を心がけることが大切です。

子どもに合った事業所選びの着眼点

子どもに合った放課後等デイサービス事業所を選ぶ際は、支援内容やスタッフの専門性、施設の環境が重要なポイントです。具体的には、発達段階や特性に応じた個別支援計画を作成しているか、経験豊富なスタッフが常駐しているかを確認しましょう。

また、子どもが安心して過ごせる居心地の良さや、送迎サービスの有無、活動内容の多様性も選択基準になります。例えば、運動や創作活動など子どもの興味に合わせたプログラムが充実している事業所は、楽しく通える環境と言えます。こうした着眼点をもって複数の事業所を比較検討することが、最適な事業所選びにつながります。

個別支援計画を活かす放課後等デイサービスの選び方

個別支援計画が重要な放課後等デイサービス選び

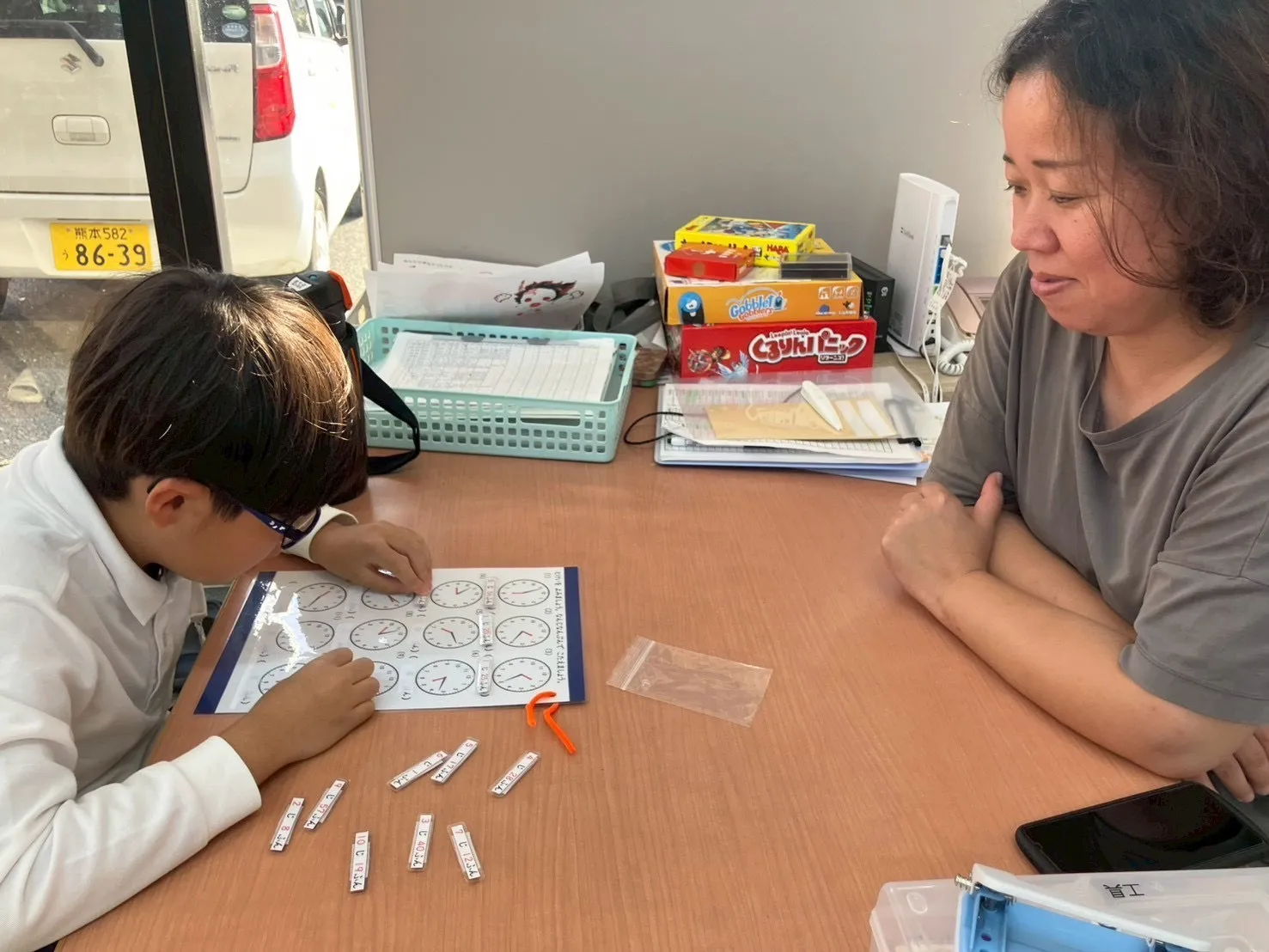

放課後等デイサービスを選ぶ際に最も重要なのは、子ども一人ひとりの特性やニーズに応じた「個別支援計画」がしっかりと作成されているかどうかです。個別支援計画とは、子どもの発達や生活状況を踏まえ、目標や支援内容を具体的に示した計画書であり、これがあることで適切な支援が実現されます。たとえば、支援計画に基づいて専門スタッフが日々の活動を調整し、子どもの成長を促すことが可能です。

この計画が不十分だと、支援の質が低下し、子どもや保護者の満足度にも影響が出るため、施設選びの際には計画の内容や作成プロセスをよく確認しましょう。見学や相談の際に個別支援計画の具体例を尋ね、子どもの状況に寄り添った対応がなされているかをチェックすることが安心につながります。

放課後等デイサービスと支援計画の連携ポイント

放課後等デイサービスの利用において、個別支援計画とサービス提供の連携は非常に重要です。計画に基づく支援内容が日々の活動に反映されていることで、子どもの成長支援が効果的に行われます。理由としては、計画が具体的な目標や支援方法を明示しているため、スタッフ間で共通理解を持ち、一貫した支援が可能になるからです。

例えば、コミュニケーションが苦手な子どもに対して、計画で設定されたコミュニケーション支援の手法をスタッフが日々の関わりに活かすケースがあります。このように、支援計画とサービス内容の連携がスムーズな施設を選ぶことが、安心して利用を続けるポイントとなります。

子どもに最適な個別支援計画の作成方法

子どもに最適な個別支援計画を作成するには、まず子どもの発達状況や生活環境、興味・関心を丁寧に把握することが必要です。これによって、目標設定や支援内容が具体的かつ現実的になります。理由は、画一的な支援ではなく、子どもに合わせた支援こそが効果的な成長を促すからです。

具体的な作成手順としては、保護者や支援スタッフ、場合によっては医療や教育の専門家と連携しながら情報を共有し、子どもの強みや課題を明確にします。その上で、短期・中期の支援目標を設定し、達成のための具体的な支援方法や評価の仕組みを計画に盛り込みます。このプロセスを繰り返し見直すことで、常に子どもに最適な支援計画が維持されます。

スタッフとの連携で支援計画を活用する方法

個別支援計画を効果的に活用するためには、放課後等デイサービスのスタッフとの密な連携が欠かせません。スタッフが計画内容を正確に理解し、日々の支援に反映できるようにすることがポイントです。理由は、支援計画が形骸化せず、実際の支援に結びつくことで子どもの成長を促すからです。

具体的には、定期的なミーティングや情報共有の場を設け、子どもの状況や支援の効果をスタッフ間で共有します。また、保護者も参加できる面談を活用し、家庭での様子や要望をスタッフに伝えることで支援内容の調整が可能となります。このような連携体制が整う施設を選ぶことが、安心してサービスを利用するための重要なポイントです。

放課後等デイサービス利用時の支援目標の立て方

放課後等デイサービスを利用する際の支援目標は、子どもの成長段階や課題に応じて具体的かつ達成可能なものを設定することが大切です。支援目標が明確であると、子ども自身も取り組みやすく、スタッフや保護者も支援の効果を実感しやすくなります。理由は、目標が曖昧だと支援の方向性がぶれやすく、成長の実感が得にくいためです。

具体的な立て方としては、まず子どもの現在の能力や課題を把握し、短期的には日常生活の自立支援やコミュニケーションの向上、中長期的には社会性の発達や学習支援など段階的に目標を設定します。さらに、目標達成のための具体的な行動計画を盛り込み、定期的に評価・見直しを行うことが重要です。このプロセスを通じて、子どもの成長を着実に支えることが可能になります。

申請から利用開始までに知っておきたい流れ

放課後等デイサービス申請手続きの具体的流れ

放課後等デイサービスの申請手続きは、まず自治体の窓口や相談支援事業所に問い合わせることから始まります。理由は、利用条件の確認や必要な書類の案内を受けるためで、これにより申請の準備がスムーズに進みます。例えば、お住まいの市区町村の福祉担当部署に連絡し、サービス利用の初期相談を行うのが一般的です。

次に、申請書類を準備し、自治体の福祉課などに提出します。この際、医師の診断書や障害支援区分の認定結果なども必要になることが多いです。申請後は審査期間があり、受給者証の発行が決定されるまで待ちます。これらの手順を順に踏むことで、円滑にサービス利用に向けた準備が整います。

受給者証取得から利用開始までのチェックポイント

受給者証の取得は放課後等デイサービス利用の大きな節目であり、その後の利用開始までにはいくつかの重要なチェックポイントがあります。まず、受給者証の内容をよく確認し、サービス利用の範囲や期間を把握することが大切です。これにより、利用可能なサービスの種類や利用回数を誤解なく理解できます。

次に、利用予定の事業所と契約内容を確認し、支援計画の作成に参加することが必要です。支援計画は子どものニーズに合わせた具体的な支援内容を示すもので、保護者と事業所が協力して作成します。こうした過程を経て、安心してサービス利用が開始できます。

申請時に必要な書類と準備のコツ

申請時に必要な書類は自治体によって多少異なりますが、一般的には申請書、医師の診断書、障害支援区分認定書、保険証のコピーが求められます。これらの書類を事前に用意しておくことで、申請手続きがスムーズに進みやすくなります。特に医師の診断書は取得に時間がかかる場合があるため、早めの準備が重要です。

また、申請書類の記入には正確さが求められるため、わからない点は自治体の窓口や相談支援事業所に相談しましょう。これにより、書類不備による申請の遅延リスクを減らせます。準備段階での丁寧な確認が、利用開始までのスムーズな流れを支えます。

子どもの発達支援に役立つ利用ポイントまとめ

放課後等デイサービス活用で発達支援を強化

放課後等デイサービスは、障害や発達に特性のある子どもたちの成長を支援する重要な福祉サービスです。特に放課後や休日に利用することで、学校生活以外の時間での発達支援を強化できます。これは、子どもが日常生活で直面する課題を緩和し、自立に向けたスキルを身につけるために役立ちます。

利用にあたっては、自治体の受給者証の取得や事業所の選定などの手続きが必要ですが、これらをスムーズに進めることで、子どもに合った支援環境を整えることが可能です。例えば、熊本県宇土市のように地域に根差したサービスでは、個別のニーズに応じた支援体制が充実しています。

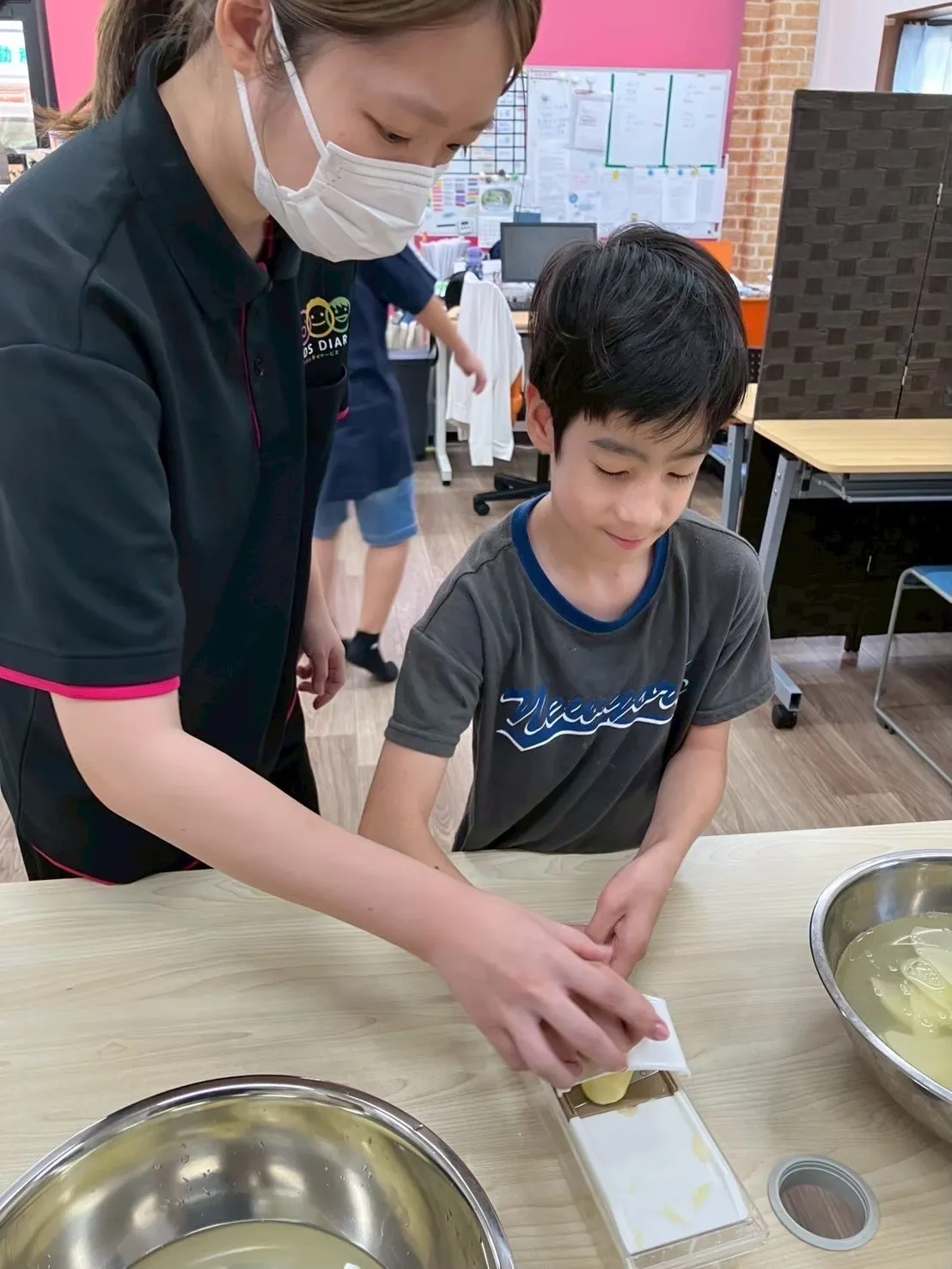

日常生活に役立つサービス内容のポイント

放課後等デイサービスでは、子どもの発達支援だけでなく、日常生活に役立つ多様なサービスを提供しています。具体的には、コミュニケーション能力の向上や生活習慣の改善、集団活動を通じた社会性の育成が主なポイントです。

これらのサービスは、個別支援計画に基づき実施されるため、子どもの特性や成長段階に合わせて内容が調整されます。例えば、日常生活での困りごとを解決するためのトレーニングや、安心して過ごせる居場所づくりが挙げられます。

子どもの成長を支える支援体制の選び方

放課後等デイサービスの事業所選びは、子どもの成長を支えるために非常に重要です。選択の際には、支援スタッフの専門性や支援内容の充実度、施設の雰囲気など複数の視点から比較検討しましょう。

具体的には、見学や体験利用を通じてスタッフとの相性や子どもが安心して過ごせる環境かどうかを確認することがポイントです。また、個別支援計画の作成や保護者との連携体制が整っているかも重要な判断基準となります。

受給者証の活用と手続きのコツを徹底解説

放課後等デイサービス受給者証の取得方法

放課後等デイサービスを利用するには、まず「受給者証」の取得が必要です。受給者証は、お住まいの自治体の福祉窓口で申請し、発行されるものです。この証明書があれば、障害や発達に特性のあるお子さまが法的にサービス利用可能となります。

具体的な取得の流れは、市役所や区役所の福祉課に相談し、必要書類を提出、面談や審査を経て受給者証が発行されます。例えば、相談支援専門員との面談では、お子さまの状況やニーズを詳しく伝え、適切な支援計画の作成につなげることが重要です。

このように受給者証の取得は、放課後等デイサービス利用の第一歩であり、申請準備や面談の際にしっかりと情報提供を行うことがスムーズな取得につながります。

受給者証を利用する際の注意点と手続き

受給者証を利用する際には、まず有効期限や利用可能なサービスの範囲を確認することが大切です。期限切れの場合は更新手続きが必要で、期限内に手続きを行わないとサービス利用ができなくなるリスクがあります。

また、受給者証の利用には利用計画の作成が求められ、計画に基づいた支援を受ける形になります。計画は専門職と相談しながら定期的に見直すことが推奨され、利用者の成長や変化に合わせて内容を調整します。

さらに、受給者証の紛失や住所変更などの場合も速やかに自治体に連絡し、適切な手続きを踏むことが安心したサービス利用のポイントです。

更新手続きや期限切れの際の対応方法

受給者証には有効期限があり、期限が近づいたら更新手続きを行う必要があります。更新は、利用中の放課後等デイサービスや自治体の窓口に相談し、必要書類の提出や面談を経て行います。

期限切れのまま放置すると、サービス利用が停止されるため、早めの対応が重要です。更新の際は、現在の支援状況やお子さまの成長に合わせて支援計画の見直しも行われるため、担当者としっかり話し合うことが望ましいです。

もし期限を過ぎてしまった場合は、速やかに自治体に連絡し、再申請の手順を確認しましょう。遅延によるサービス停止の期間を減らすための対応が必要です。

受給者証が必要なサービス利用の流れ

受給者証を取得後、実際に放課後等デイサービスを利用する際は、まず事業所の見学や相談を行い、利用希望を伝えます。次に、受給者証を提示し、サービス提供事業者と契約を結びます。

契約後は、個別支援計画の作成に基づいて具体的な支援内容が決まり、利用開始となります。利用中は定期的に計画の見直しや支援状況の確認を行い、適切なサポートが継続されるよう努めます。

このように、受給者証は利用の申込みから契約、支援計画作成までの重要な役割を果たしており、適切な手続きを経て安心してサービスを受けることが可能となります。

自治体ごとの申請手順の違いに注意

放課後等デイサービスの受給者証の申請手順は自治体によって異なるため、事前にお住まいの自治体の福祉窓口で詳細を確認することが不可欠です。申請書類の種類や面談の有無、審査期間などが自治体ごとに異なり、手続きの流れや必要書類も変わります。

例えば、ある自治体では相談支援専門員との面談が必須である一方、別の自治体では書類提出のみで済む場合もあります。こうした違いを把握しておかないと、申請が遅れたり不備が生じたりする可能性があるため注意が必要です。

そのため、申請前に自治体のホームページや窓口で最新情報を入手し、必要書類を漏れなく揃えることがスムーズな申請と受給者証取得につながります。