放課後等デイサービス宇土市で必要な知識と運営に役立つポイント徹底解説

2025/11/05

放課後等デイサービスの宇土市での運営や開業に、どんな知識や準備が求められるか迷っていませんか?福祉分野の制度は改正が重なり、行政手続きやガイドライン、利用者支援内容の把握、保護者・学校との連携、さらには経営効率や安定収益化への対応など、課題は多岐にわたります。放課後等デイサービス宇土市で必要な知識と、運営現場で役立つポイントを本記事では徹底解説。現場でよく問題となる実践例や、事業運営の安定・差別化に役立つヒントも押さえています。読むことで、地域ニーズを捉えたサービス設計や収益性向上、福祉現場で信頼される施設づくりに自信が持てる内容です。

目次

宇土市で放課後等デイサービス運営に必要な視点とは

放課後等デイサービス運営に不可欠な地域視点と基本知識

放課後等デイサービスの運営において、地域視点は不可欠です。なぜなら、利用者である子どもたちの生活環境や地域特性を理解することで、より適切な支援計画が立てられるからです。例えば、宇土市の地域特性や福祉資源の状況を踏まえたサービス提供が求められます。

また、基本知識としては、障害の特性や発達段階に応じた支援方法、関係機関との連携体制、行政手続きの流れを把握することが重要です。これらの知識は運営の土台となり、質の高いサービス提供に直結します。

放課後等デイサービスの制度改正に沿った運営方針の確認

近年、放課後等デイサービスの制度は度重なる改正が行われており、運営方針の確認は必須です。制度改正に対応しないと、法令遵守や報酬請求に支障が生じるリスクがあります。例えば、支援内容の記録義務やサービス提供時間の見直しが挙げられます。

これに伴い、スタッフ教育やマニュアルの更新、利用者への説明も必要です。宇土市の福祉担当部署や関連ガイドラインを定期的に確認し、最新の制度に基づいた運営を行うことが成功の鍵となります。

宇土市の現状に合わせた放課後等デイサービスの役割理解

宇土市における放課後等デイサービスの役割は、多様なニーズに応えることにあります。地域の障害児支援の現状や人口動態を踏まえ、子どもたちの自立支援や社会参加促進が求められています。例えば、学校との連携強化や家庭支援の充実が挙げられます。

また、地域包括ケアの一環として、地域住民や関係機関と連携しながら、障害のある子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに寄与することが重要です。これにより、運営の社会的意義が高まります。

放課後等デイサービス活用のポイントを現場から解説

放課後等デイサービス現場で重視される支援の実際

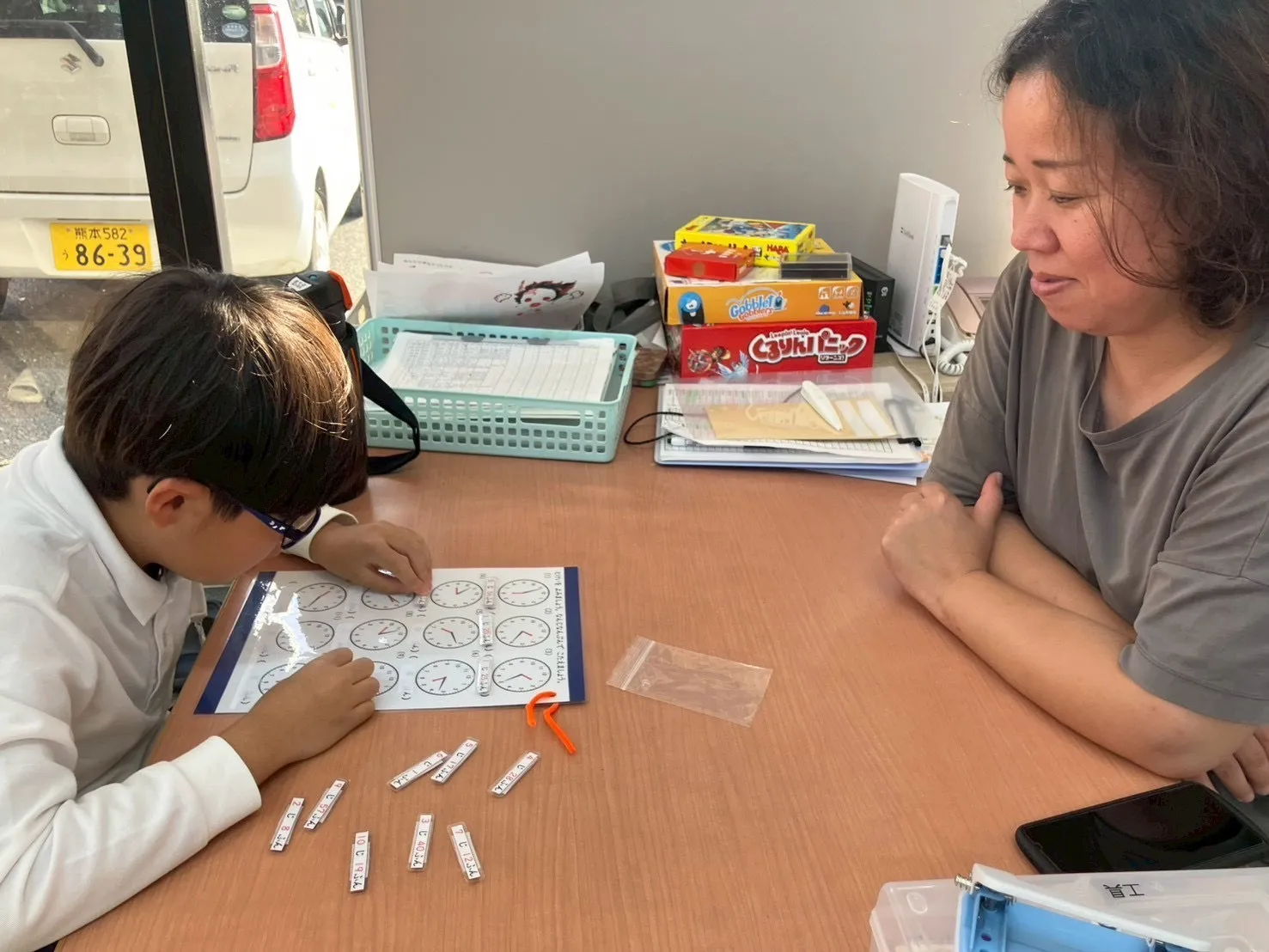

放課後等デイサービスの現場では、子どもたち一人ひとりの発達特性や生活環境を踏まえた個別支援計画の作成が最も重視されます。理由は、障害や特性に応じた適切な支援を提供することで、子どもたちの自立支援や社会参加を促進できるからです。例えば、宇土市の施設では発達段階に合わせた生活技能訓練やコミュニケーション支援を中心に据え、日常生活の質を高める支援を実施しています。

また、支援スタッフが専門的な知識と経験を持ち、継続的な評価と改善を行う体制が不可欠です。これにより、利用者の成長や変化に柔軟に対応できるため、保護者や学校との連携も円滑になります。放課後等デイサービス宇土市での現場支援は、こうした多面的なアプローチが成功の鍵となっています。

放課後等デイサービスの活用事例に見る成功の秘訣

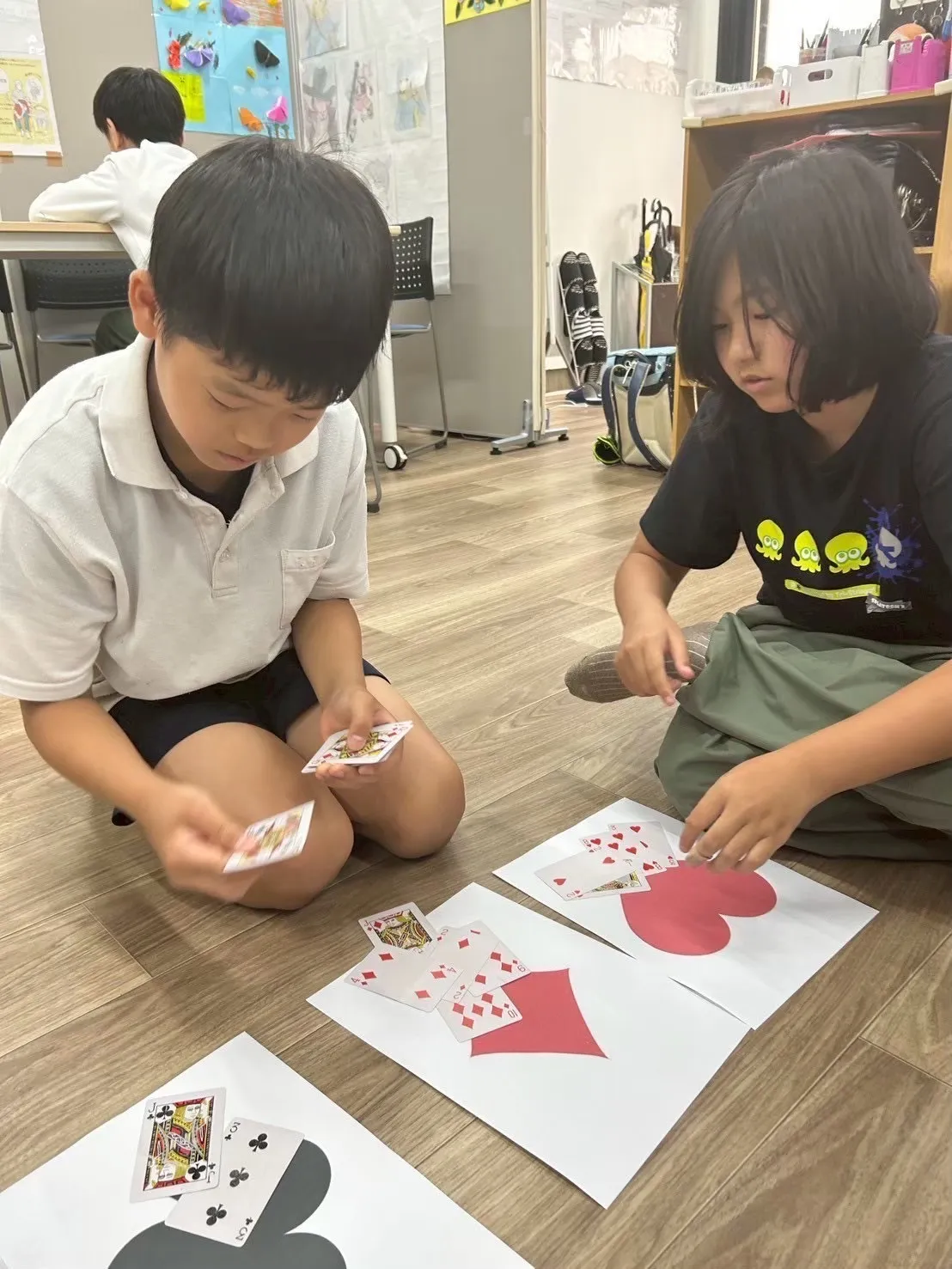

宇土市における放課後等デイサービスの成功事例では、利用者のニーズに基づいた多様なプログラム提供が共通しています。理由は、多様な活動を通じて子どもたちが興味や能力を伸ばしやすくなるためです。例えば、生活技能訓練だけでなく、音楽やスポーツ、創作活動を組み合わせることで、子どものモチベーション向上と社会性の発達を促しています。

さらに、施設が地域の学校や医療機関、保護者と密に連携し、情報共有や支援方針の統一を図ることも成功の秘訣です。この連携により、子どもたちの課題を早期に発見し、適切な対応を取ることが可能となり、結果としてサービスの質向上と利用者満足度の向上につながっています。

現場から学ぶ放課後等デイサービス利用者支援の工夫

利用者支援の現場では、子どもたちの自立支援を促すために工夫が求められます。具体的には、日常生活の動作や社会的スキルを段階的に習得できるよう、個別に目標設定を行い、達成感を味わえる支援を心掛けています。例えば、食事や身支度の手順を分かりやすく示す視覚支援ツールを活用し、子どもが自分で行動できる環境を整えています。

また、スタッフ間での情報共有や定期的なミーティングを実施し、支援方法の改善や課題の共有を図っています。こうした取り組みは、利用者支援の質を高め、子どもたちの成長を支えるうえで重要な役割を果たしています。宇土市の施設でも、こうした現場の工夫が日々の支援に活かされています。

放課後等デイサービス利用時に注意すべきポイント解説

放課後等デイサービス利用時には、サービス内容や支援体制の理解が不可欠です。特に、利用目的や子どものニーズに合った施設選びが重要で、安易な選択は支援効果の低下や利用者・保護者の不満につながることがあるからです。例えば、宇土市内の複数施設を比較し、支援方針やスタッフの専門性、環境面を確認することが推奨されます。

さらに、契約内容や利用料金、送迎サービスの有無なども事前にチェックすべきポイントです。利用開始後も、子どもの変化や支援効果を定期的に見直し、必要に応じて施設や行政と連携して調整することが利用継続の鍵となります。

放課後等デイサービス運営者が語る現場の課題と対応策

運営者が直面する課題としては、専門スタッフの確保や育成、行政手続きの複雑さ、そして安定した収益確保が挙げられます。特に専門性の高い支援を維持するためには、スタッフの継続的な研修やモチベーション管理が不可欠です。宇土市の運営現場でもこれらの課題は共通しており、対応策としては人材育成計画の策定や業務効率化の推進が効果的とされています。

また、行政との連携強化や地域資源の活用により、手続き負担の軽減やサービスの多様化を図る動きも重要です。経営面では、利用者ニーズに応じたプログラム開発や保護者との信頼関係構築を通じて、安定的な利用促進と収益向上を目指すことが成功のポイントとなっています。

運営開始前に押さえたい宇土市の必須知識

放課後等デイサービス開業に必要な宇土市の基礎知識

放課後等デイサービスを宇土市で開業する際には、地域の福祉ニーズや制度の基礎知識を押さえることが不可欠です。宇土市は熊本県内でも子どもたちの発達支援に力を入れており、障害の特性に応じた支援が求められています。例えば、利用対象となる児童の年齢や障害の種類、サービス提供時間の規定など、基本的な条件を理解しておくことが開業準備の第一歩となります。

また、宇土市の地域特性として、保護者や学校との連携体制が重視される傾向にあり、地域の教育・福祉機関とのネットワーク構築も重要なポイントです。これにより、利用者の成長を支える多面的なサポートが可能となり、地域に根差した信頼される施設運営が期待できます。

行政手続きを円滑に進める放課後等デイサービス申請準備

宇土市で放課後等デイサービスの開業申請を行う際は、必要書類の準備と申請フローの理解が成功の鍵です。申請には、事業計画書や施設の設置基準を満たす証明書、スタッフの資格証明など多岐にわたる書類が必要で、これらを漏れなく揃えることが求められます。特に、児童福祉法に基づく基準への適合が厳しくチェックされるため、専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。

さらに、申請後の行政とのやり取りもスムーズに行うためには、宇土市の福祉担当部署との事前相談や、最新の制度改正情報の把握が欠かせません。これにより、審査期間の短縮や不備の早期発見につながり、開業までの時間を効率的に使えます。

放課後等デイサービス運営前のガイドライン理解の重要性

放課後等デイサービスの運営にあたっては、厚生労働省が定めるガイドラインの理解が不可欠です。ガイドラインでは、子どもの発達支援や生活支援の具体的な活動内容、スタッフの配置基準、利用者の安全管理などが細かく規定されています。これを遵守することで質の高いサービス提供が可能となり、保護者や地域からの信頼を得やすくなります。

例えば、ガイドラインでは4つの基本活動として「生活能力向上」「社会性の育成」「余暇活動」「健康管理」が挙げられ、これらをバランス良く取り入れたプログラム作成が求められます。運営前にこれらのポイントを具体的に理解し、スタッフ全員で共有することがサービスの質向上につながります。

宇土市での放課後等デイサービス立ち上げ時の注意点

宇土市で放課後等デイサービスを立ち上げる際には、地域の特性や利用者の多様なニーズに応じた柔軟な対応が不可欠です。例えば、宇土市は家族支援や学校との連携が強調されるため、保護者とのコミュニケーション体制を整備し、学校との情報共有を密に行うことが重要となります。

また、施設の立地やバリアフリー対応、スタッフの専門性確保も成功のポイントです。宇土市内の他施設との差別化を図るためには、専門的な支援スキルを持つスタッフの採用や研修、地域の社会資源を活用した独自プログラムの開発が効果的です。これにより、利用者一人ひとりの発達支援に深く寄り添う運営が可能となります。

安定経営を目指すなら知るべき放課後等デイサービスの要点

放課後等デイサービス経営安定化のための基本戦略

放課後等デイサービスの経営を安定化させるには、まず地域のニーズを的確に把握することが重要です。宇土市の特性や障害児の支援状況を踏まえ、対象となる子どもたちとその家族が求めるサービスを明確にすることで、利用者獲得の基盤が築けます。

さらに、スタッフの専門性向上やチームワークの強化も欠かせません。専門的な知識と経験を持つスタッフが連携して支援にあたることで、質の高いサービス提供が可能となり、保護者や学校からの信頼獲得につながります。

加えて、行政手続きやガイドライン遵守を徹底し、法令に基づく適正な運営体制を整えることも基本戦略の一つです。これにより、事業継続のリスクを低減し、安定した経営環境を作り上げることができます。

放課後等デイサービス収益構造のポイントを押さえる

放課後等デイサービスの収益構造を理解することは、持続可能な運営のために不可欠です。主な収入源は自治体からの委託費や利用者負担金ですが、これらは法令や基準により制限があるため、効率的な運営が求められます。

経費面ではスタッフ人件費が大きな割合を占めるため、適切な人員配置やシフト管理でコストコントロールを図ることがポイントです。例えば、専門スタッフの配置は必要ですが、過剰な人員は経営を圧迫するためバランスが重要です。

また、利用率向上のために送迎サービスの充実やプログラムの多様化を図ることも収益安定化に寄与します。利用者の満足度を高めることで継続利用が促進され、収益基盤の強化が期待できます。

経営者視点で考える放課後等デイサービスの安定運営

放課後等デイサービスの安定運営には、経営者が現場の声を的確に把握し、課題を迅速に解決する姿勢が求められます。現場スタッフとの定期的なコミュニケーションを通じて、支援の質や利用者満足度を継続的に改善していくことが重要です。

また、保護者や学校との連携強化も経営安定に直結します。例えば、定期的な情報共有や相談の場を設けることで、利用者のニーズ変化に柔軟に対応でき、信頼関係が深まります。

さらに、法令改正や行政指導に対するアンテナも高く持ち、適切に対応することでリスク管理を徹底する必要があります。これにより、突発的なトラブルを未然に防ぎ、長期的な事業継続を図ることができます。

安定経営に貢献する放課後等デイサービスの差別化方法

競合施設が多い宇土市の放課後等デイサービス市場で差別化を図るためには、独自性のある支援プログラムや専門性の高いスタッフ体制が効果的です。例えば、子どもの発達特性に応じた個別支援計画の充実や、障害理解を深める専門研修の実施が挙げられます。

また、保護者の安心感を高めるために、施設の安全管理や環境整備も差別化ポイントとなります。清潔で快適な施設づくりや最新の安全設備導入は、利用者からの信頼向上に直結します。

さらに、地域との連携イベントや学校との協働プログラムを積極的に展開することも差別化につながります。地域に根ざした活動を通じて、社会的評価や認知度を高めることが安定経営に寄与します。

放課後等デイサービス経営改善に役立つ実践ノウハウ

経営改善には、まず現状の経営状況を正確に把握することが出発点です。収支バランスの分析や利用者動向の把握を行い、問題点を明確化しましょう。これにより、具体的な改善策が立案しやすくなります。

次に、スタッフ教育の充実が欠かせません。定期的な研修や情報共有の場を設けることで、支援の質向上と業務効率化が実現します。経験豊富なスタッフのノウハウを共有することも効果的です。

さらに、ITツールの活用も経営改善に役立ちます。利用者管理やスケジュール調整、書類作成の効率化により、事務作業の負担軽減が可能です。これによりスタッフは支援業務に専念でき、サービスの質向上につながります。

保護者や学校連携に役立つ実践ノウハウを紹介

放課後等デイサービスでの保護者連携を深める工夫

放課後等デイサービス宇土市での運営において、保護者との連携を深めることはサービスの質を高めるために不可欠です。保護者が安心して子どもを預けられる環境づくりが、利用継続や信頼獲得につながるからです。具体的には、定期的な面談や連絡帳の活用、保護者会の開催などで日々の状況や成長を共有します。

また、保護者からの意見や要望を積極的に取り入れることで、個別支援計画の見直しやサービス内容の改善が可能になります。例えば、子どもの体調変化や家庭環境の変化に応じた柔軟な対応をすることが、保護者の安心感を向上させるポイントです。こうした工夫を継続的に行うことで、保護者との信頼関係が強まり、利用者満足度の向上に直結します。

学校との連携を強化する放課後等デイサービスの実践例

放課後等デイサービス宇土市では、学校との連携強化が子どもの成長支援に欠かせません。学校側との情報共有や連絡体制を整えることで、学習面や生活面での支援の一貫性を保つことができるためです。具体例としては、定期的な教員との面談や、個別支援計画の共有などが挙げられます。

さらに、学校行事への参加や共同プログラムの実施も効果的です。例えば、運動会や文化祭にスタッフが同行し、子どもの社会参加を支援することで、学校とデイサービスの連携がより実質的になります。こうした実践により、子どもが学校と放課後等デイサービスの両方で安心して過ごせる環境が整い、発達支援の質が向上します。

放課後等デイサービス現場でのコミュニケーション術

放課後等デイサービスの現場では、多様な特性を持つ子どもたちと日々接するため、適切なコミュニケーション術が求められます。明確でわかりやすい言葉遣いや視覚支援の活用が効果的で、子どもの理解度や安心感を高めるからです。例えば、ピクトグラムやスケジュール表を用いることで、子どもが次の活動を予測しやすくなります。

また、スタッフ間での情報共有も重要で、子どもの変化や対応方法をチーム全体で共有することで一貫した支援が可能になります。定期的なミーティングや報告書の作成を通じてコミュニケーションを密にし、現場の連携力を高めることが、サービスの質向上につながります。

保護者相談に応える放課後等デイサービスの取り組み

保護者からの相談に的確に応えることは、放課後等デイサービス宇土市の運営で重要な役割を果たします。子どもの発達や生活面の悩み、利用に関する疑問など、多岐にわたる相談に対して、専門知識を持ったスタッフが丁寧に対応することが信頼獲得の鍵です。例えば、心理的なサポートや福祉制度の案内を行うことで、保護者の不安を軽減できます。

また、相談窓口の設置や定期的な個別面談の実施も有効です。これにより、保護者は気軽に相談できる環境が整い、早期に問題を把握し適切な支援につなげることが可能になります。こうした取り組みは、利用者満足度の向上と施設の信頼性強化に直結します。

放課後等デイサービスでのチーム支援体制の構築法

放課後等デイサービス宇土市において、質の高い支援を提供するためには、専門スタッフによるチーム支援体制の構築が欠かせません。多職種が連携し、子どもの特性やニーズに応じた総合的な支援を実現することが目的です。具体的には、児童指導員、保育士、作業療法士などの専門職が協働し、計画立案や日々の対応を行います。

効果的なチーム支援体制には、定期的なカンファレンスの開催や情報共有ツールの活用がポイントです。例えば、週に一度のミーティングで子どもの状況を共有し、支援方針を統一することで、一貫性のある支援が可能になります。こうした組織的な体制づくりが、サービスの質向上と安定した運営につながります。

課題解決に繋がる支援内容と現場対応の工夫

放課後等デイサービス支援内容の基本と現場の工夫

放課後等デイサービスは、障害や発達に特性のある子どもたちの放課後や休日の生活支援を目的としています。宇土市の現場では、基本的な支援内容として日常生活の自立支援や社会性の向上を重視しています。これは、子どもたちが将来の社会参加に向けて必要な力を身につけるためです。

具体的には、生活スキルの訓練やコミュニケーション能力の育成を取り入れたプログラムが実施されています。例えば、料理や掃除などの日常動作を学ぶ活動や、集団での遊びを通じた対人関係の練習など、子どもたちの特性に合わせた工夫がなされています。これにより、利用者一人ひとりの成長を支援しながら、安心して過ごせる環境づくりが進められています。

現場で問われる放課後等デイサービスの柔軟な対応力

放課後等デイサービスの運営現場では、多様な子どもたちのニーズに応えるための柔軟な対応力が求められます。これは、子どもたちの発達段階や特性が多様であるため、画一的な支援では効果が限定的になるからです。

宇土市の施設では、スタッフが個別の状況を把握し、支援計画を随時見直す体制を整えています。例えば、活動中に子どもの感情や反応に応じて支援方法を調整したり、保護者や学校と連携しながら環境を整備するなど、状況に応じた柔軟な対応が実践されています。こうした取り組みが、利用者の安心感と成長を促す大きな要因となっています。

放課後等デイサービス問題解決に役立つ取組事例

放課後等デイサービスでは、現場でさまざまな課題が発生しますが、宇土市の施設では具体的な取組事例を通じて問題解決に努めています。例えば、コミュニケーションが苦手な子どもに対する個別支援や、集団活動でのトラブル防止策などが挙げられます。

具体例として、スタッフ間での情報共有を強化し、子どもの行動パターンや好みを共有することで、対応の一貫性を保つ工夫があります。また、保護者との定期的な面談を実施し、家庭と施設での支援方針をすり合わせることも効果的です。こうした事例は、問題の早期発見と適切な対応につながり、運営の安定化に寄与しています。